肥胖患者的高尿酸可以这么降--营养微生态医学治疗案例

作者:孙艳

肥胖与高尿酸血症

肥胖是继发性高尿酸血症的重要风险因素。随着肥胖患病率增高,高尿酸血症也随之明显增多且呈现低龄化趋势。儿童青少年起病的高尿酸血症称为早发型高尿酸血症。与成年患病者相比,早发型高尿酸血症更容易出现肾功能不全和痛风,且与高血压、高脂血症、胰岛素抵抗等密切相关,导致心血管疾病风险增加。[1]

案例展示

肥胖合并高尿酸血症属于营养相关的代谢病,营养管理是防治肥胖合并高尿酸血症的重要措施,是综合治疗的基石。在临床营养门诊中,肥胖/超重患者是“常客”之一,而这些患者中,合并高尿酸血症的情况也非常常见。以下两个案例非常经典、又各具特点。

01案例一

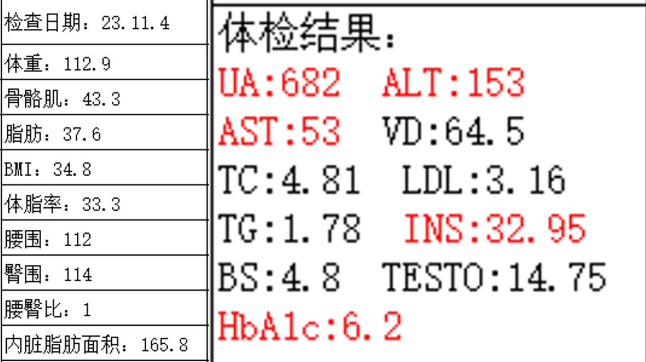

小文是一个17岁的男孩,年纪不大,却是个身高180cm的大个子,体重达到了112.9公斤。

小文一直在我们医院接受治疗,之前因多次复发的毛囊腺囊肿在皮肤科治疗,后因肥胖转诊到临床营养科。此外,正值青春期的他还有着明显的痤疮问题,分布在面部和身体。

在2023年11月4日的检查显示,他的血脂情况没有明显异常,但是尿酸高达682μmol/L,谷丙转氨酶达153U/L,谷草转氨酶为53U/L,糖化血红蛋白为6.2%,而空腹胰岛素更是达了32.95mIU/L。

考虑到小文还是一名学生,方便他集中精力学习,我们为他制定了高蛋白饮食的营养管理方案,并采用了部分代餐。

然而,这个大男孩由于尿酸比较高,在刚开始执行饮食方案的两三天就出现了痛风的症状。为了避免进一步加重症状,我们选择暂时停止了高蛋白饮食,将高蛋白饮食调整为低热卡平衡膳食。

此外,药物方案中,同时使用秋水仙碱和非布司他等药物控制病情。由于起初阶段的价格问题和急性期的考虑,当时没有加用益生菌干预,而是先吃药控制痛风急性发作。这个阶段,指导患者低热量平衡饮食控制体重。秋水仙碱等药物确实很快缓解了疼痛症状,但大约只持续了一周左右,痛风就再次发作。

2023年11月26日的复查结果显示,他的尿酸水平仍然高达659,没有明显下降,无论是秋水仙碱还是非布司他这些急性痛风治疗一线药都没有有效解决他的问题。稍微值得欣慰的是,在体重下降的同时,转氨酶比之前有所改善,这期间体重共下降了6公斤。

结合复查情况,接下来的方案中,继续给他采用低热量平衡饮食的方式,并加入了复合益生菌制剂。由于小文学业比较繁重,复诊并不方便,平时两周一次的复诊,这次延迟到了一个月才来复诊。

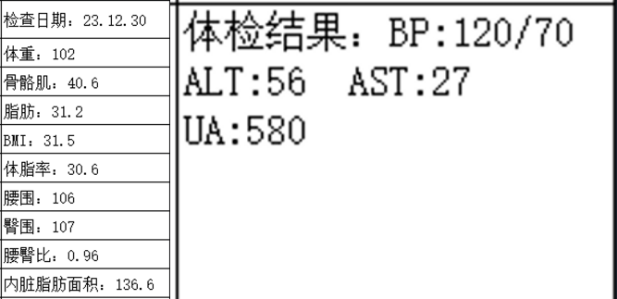

2023年12月30日的复查结果显示,在这一个月的时间里,他的体重持续稳定下降,而且痛风没有再次发作。尿酸的检测结果明显下降至580μmol/L,肝酶接近正常水平。此外,他的体重管理也取得了较好的效果,脸上的痤疮问题也有明显改善。

02案例二

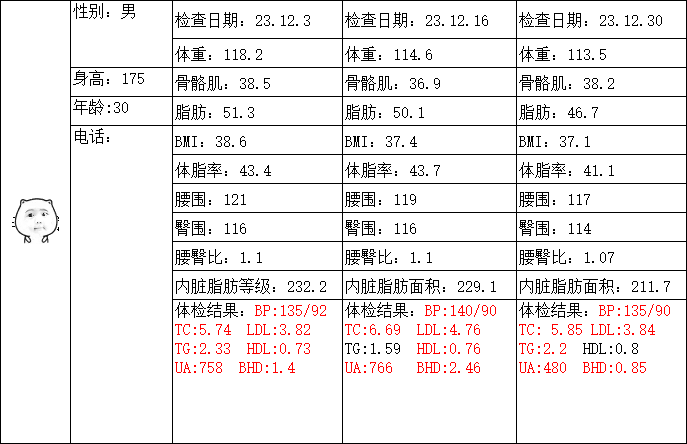

30岁的李先生,身高175cm,肥胖且患有高尿酸血症。他曾经在我门诊进行过体重管理,成功减去了50+斤,效果不错,但在减重过程中,尿酸反复上升。后来他喜当爹后,开始陪着妻子吃月子餐,结果又胖了,体重回到了原来的水平。

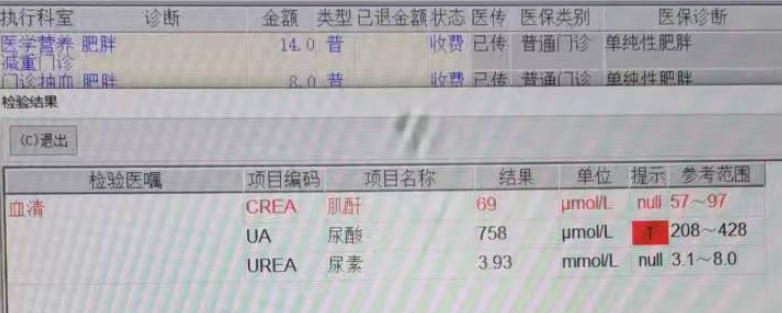

在2023年12月8日的检查中发现,他的体重已经达到了118.2公斤,尿酸水平也高达758μmol/L,且持续维持在高位。

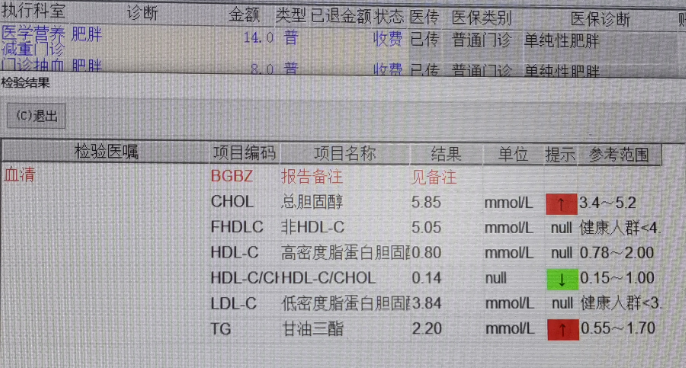

2023年12月16日再次开始体重管理,在这次的体重管理中,我建议他开始使用复合益生菌制剂。在每天使用非布司他和益生菌制剂的情况下,他的尿酸水平从766降低到了480μmol/L,仅用了半个月的时间,也没有出现痛风的症状。

这两个案例揭示了在肥胖与尿酸的治疗方案中,需通过个体化的调整,当药物治疗效果不佳时,药物结合益生菌干预可以有效地控制尿酸水平,并取得良好的效果。

专业分析

正常生理状态下,尿酸在体内的合成及排泄处于动态平衡,20%~30%由食物中的核苷酸分解代谢产生,70%~80%来源于肝脏、肠道、肌肉、肾脏及血管内皮细胞等的核酸分解代谢。大部分尿酸经过肾脏排泄,约25%由肠黏膜细胞分泌入肠腔,随粪便排出[1]。肾脏和肠道肠道黏膜受损,都会影响尿酸的排泄,引起高尿酸。

肥胖合并高尿酸血症患者既存在尿酸生成过多,也存在尿酸排泄减少。主要风险因素包括(1)尿酸生成过多:大量果糖胶、高嘌呤的食物、过量的脂肪酸,摄入能量过剩等,均导致嘌呤合成增加,尿酸合成增加;(2)尿酸排泄减少:脂肪在皮下、腹部或内脏器官贮积,当劳累或饥饿时,脂肪动用产生热量并酮体生成,以及饮水少、多汗等因素均导致尿排泄减少,间接地使尿酸水平增高;(3)内源性生长激素生成减少,蛋白质合成减少;(4)脂肪因子影响胰岛素对葡萄糖及脂肪的作用,导致胰岛素抵抗,并通过多种因素使血尿酸增高。[1]案例中小文既存在肥胖问题,也存在肾功能指标异常。

对于长期有不良饮食习惯、体形又偏胖的高尿酸血症患儿来说,饮食控制是首要的,从尿酸生成的根源上减少尿酸合成增加。其次,肠道微生物可以通过分泌活性酶,参与嘌呤和尿酸的分解代谢,因此肠道菌群可能通过促进嘌呤和尿酸的分解代谢,降低嘌呤和尿酸在肠道的吸收,从而在减轻高尿酸血症中具有重要作用。[2]以肠道菌群为靶点治疗是一种新的安全、有效、无副作用的预防或治疗高尿酸血症/痛风的治疗突破点。

在案例中使用的微生态制剂主要菌株为朱红硫磺菌、格氏乳杆菌、乳酸乳球菌亚种等,朱红硫磺菌广泛分布于我国,是大型珍稀食药兼用真菌,国内研究发现其具有抑制黄嘌呤氧化酶活性,降低高尿酸血症小鼠血清尿酸水平、血清黄嘌呤氧化酶活性、肝脏黄嘌呤氧化酶活性等功效[3]。经乳酸乳球菌乳亚种制备和发酵的乳制品可通过减少氧化应激来预防肾功能障碍,通过降低血浆中的肌酐、尿素、尿酸、乳酸脱氢酶(LDH)和电解质水平,预防毒性生物标志物的改变[4];口服格氏乳杆菌能够减少次黄嘌呤5'-磷酸、次黄嘌呤和次黄嘌呤核苷的吸收,有助于减轻对膳食嘌呤过量摄入导致血清尿酸水平升高的影响[5]。

参考文献

[1]卫海燕,林一凡,袁淑娴.儿童青少年肥胖合并高尿酸血症的评估及营养管理【J】.中国实用儿科杂志,2023,38(10):735-740.

[2]董鲜祥,张楠,范楠,云宇,段为钢.肠道途径降低血尿酸的可行性探讨[J].医学争鸣,2020,11(04):41-45.

[3]张琳,等.齿孔酸对高尿酸血症黄嘌呤氧化酶活性的影响.生物资源,2017,39(02):102-107.

[4] Hamed H, etc. Fermented camel milk prevents carbon tetrachloride induced acute injury in kidney of mice. J Dairy Res. 2018 May;85(2):251-256.

[5] Yamada N, etc. Lactobacillus gasseri PA-3 Uses the Purines IMP, Inosine and Hypoxanthine and Reduces their Absorption in Rats. Microorganisms. 2017 Mar 8;5(1):10.